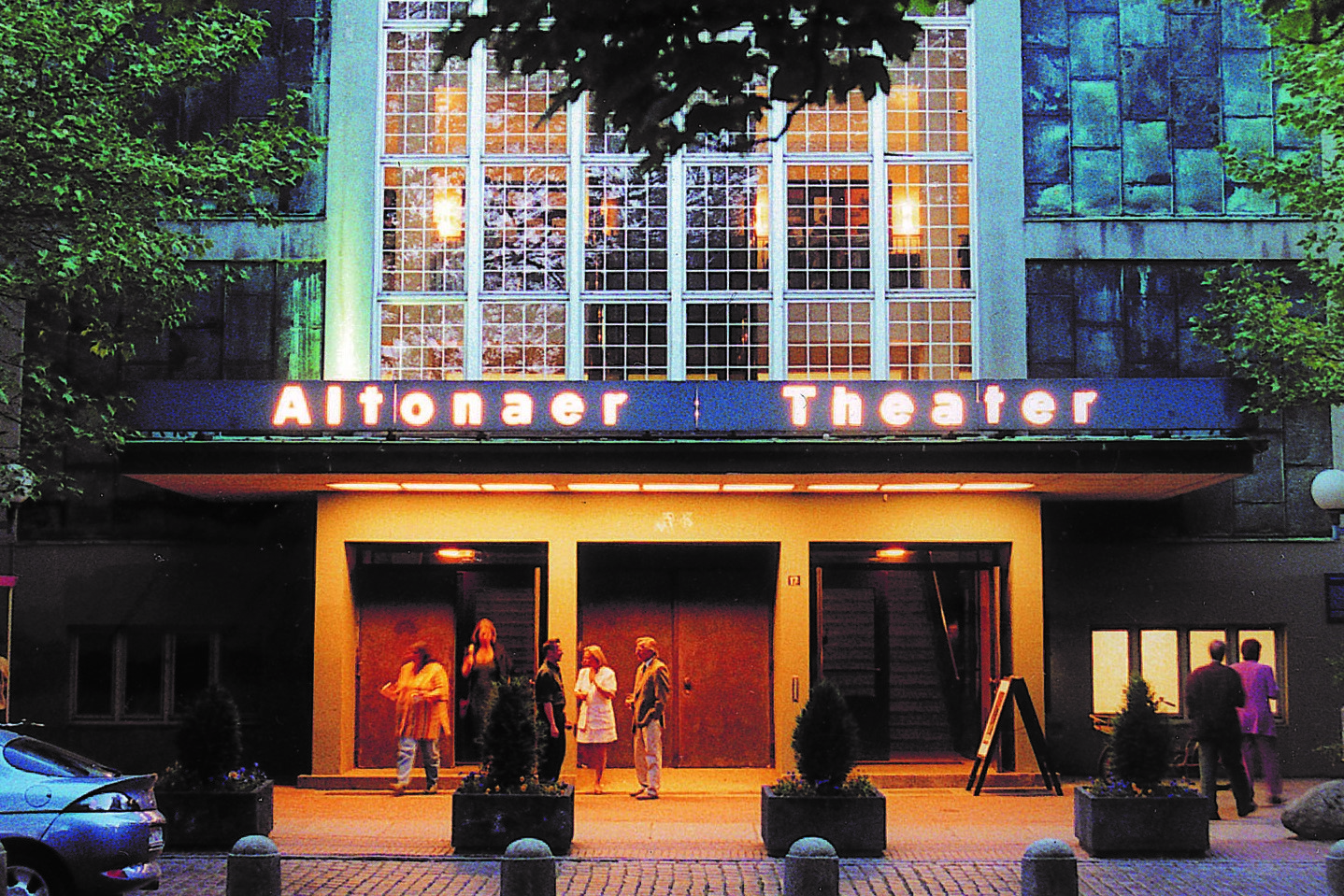

Premiere in den Kammerspielen: Ärger im „Schlaraffenland“

In dem Stück „Schlaraffenland“ von Philipp Löhles, das am Montag in den Kammerspielen Premiere feierte, dreht sich alles um den Überfluss. Doch die heile Fassade beginnt zu bröckeln.

Von Nele DeutschmannAlles ist so einfach im Schlaraffenland. Alles ist schön, groß, fabelhaft. Alles kann bis zur Absurdität optimiert werden. Seien es Körper, die Wohnung, die Beziehung. Der namenlose Sohn einer scheinbar intakten Familie muss nur hin und wieder „Bitte“ und „Danke“ sagen und schon fliegt ihm alles zu – Geld, Spielzeug, eine Freundin, ein Plattenvertrag. Alles ist schön. Super schön! Selbst die Sterbehilfe für die Oma. Hinterfragt wird nichts. Die emotionale Leere hinter all dem Überfluss fällt zunächst gar nicht auf.

Uns geht es gut, weil es anderen schlecht geht

Doch eines Tages kracht ein Mann durch die Wand und entlarvt die ganze schöne, heile Welt als Kulisse. Schattenhafte Gestalten sorgen in einem immensen Kraftaufwand dafür, dass die wenigen Privilegierten ihr Leben ungestört leben können.

Der verwöhnte junge Mann hat ein „Erweckungserlebnis“ erster Güte, will raus aus der Komfortzone und möglichst viele mit sich ziehen. Seine Familie reagiert auf diese Entwicklung mit Unverständnis. Den neu erweckten Eifer halten sie für eine Verrücktheit, für die es doch Spezialisten gäbe. Sanft, als wäre er geisteskrank, versuchen sie ihn zu beruhigen oder reagieren mit Wut: „Was berechtigt dich denn, mir so vor den Bug zu pissen?“ Worauf sich der Wohlstand gründe, wüssten schließlich alle. Diese kalte Abgeklärtheit lässt den Sohn fassungslos zurück, der schließlich zu den äußersten Mitteln greift, um die Menschen aufzurütteln.

Schwächen im Text

Getragen wird das Stück von den hervorragenden Schauspielern und einer einfallsreichen Regie, doch über die Schwächen des Textes kann nicht hinweggetäuscht werden. Recht undifferenziert werden große Themen wie politischer Liberalismus, Umweltschutz und Terrorismus im Versuch durcheinandergeworfen, dem Publikum den Spiegel vorzuhalten.

Die Zuschauer werden Teil des Stücks – Teil der Wohlstandsgesellschaft – wenn der Protagonist in den Zuschauerraum blickt und die Gestalten zu erkennen meint: Sie sähen glücklich aus, satt, irgendwie dicht. „Es sind keine Gesichter, es sind Glücklichkeitsfratzen.“

Doch letztlich resigniert selbst das Stück und schließt mit den Sätzen: „Saß ein junger Mann auf der Bühne und dachte, er könne etwas bewirken in den Köpfen.“ Doch ist Resignation in solchen Zeiten – selbst ironische – nicht fehl am Platz?