„Werde so lange sprechen, bis es keine Nazis mehr gibt“

Esther Bejarano und Erna de Vries sind zwei Überlebende des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. 71 Jahre nach ihrer Befreiung sind sie nach Eimsbüttel gekommen, um gegen das Vergessen zu kämpfen.

Von Karoline Gebhardt„Wir sind Mittendrin“, sagt Esther Bejarano entschlossen. Denn das ist sie auch. Seit vielen Jahren kämpft die Auschwitz-Überlebende öffentlich gegen das Vergessen. Als Vorsitzende des Auschwitz-Komitees organisiert sie zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 verschiedene Veranstaltungen in Eimsbüttel. Bei dem Gespräch am Mittwoch ist auch Erna de Vries anwesend, die als Nebenklägerin im Detmolder Auschwitz-Prozess ausgesagt hat. Außerdem erzählen weitere Gäste ihre persönlichen Geschichten, wie sie den Prozess im Februar dieses Jahres wahrgenommen haben, warum ein politisches Bewusstsein von Bedeutung und wieso Vergessen keine Option ist.

Das Gespräch findet im Jüdischen Salon des Café Leonar statt. Die Atmosphäre ist entspannt. Jüdische Literatur steht in den deckenhohen Buchregalen. Esther Bejarano und Erna de Vries sitzen in großen Polstersesseln, zeigen sich ein Foto. Sie begrüßen sich sehr liebevoll und gehen Hand in Hand an den Tisch, an dem sie von ihrer gemeinsamen Geschichte erzählen werden.

Erinnerungen an Auschwitz

Erna de Vries und Esther Bejarano teilen Erinnerungen und Erfahrungen miteinander. Beide trafen im Jahr 1943 in einem Viehwaggon in Auschwitz ein. „Es ist eine Seltenheit, dass man jemanden findet, der mit in Auschwitz war“, sagt Esther Bejarano. In Auschwitz spielte sie für das Orchester Akkordeon, Erna de Vries befand sich bereits im Todesblock 25. Später wurden beide gemeinsam mit 70 weiteren Frauen in das Arbeitslager Ravensbrück deportiert. Grund dafür war, dass sie nach der Definition der Nationalsozialisten Mischlinge waren – also zu einem Teil arisch, zu einem Teil jüdisch. Erna de Vries kommentiert an dieser Stelle: „Ich mag diesen Begriff heute noch nicht.“

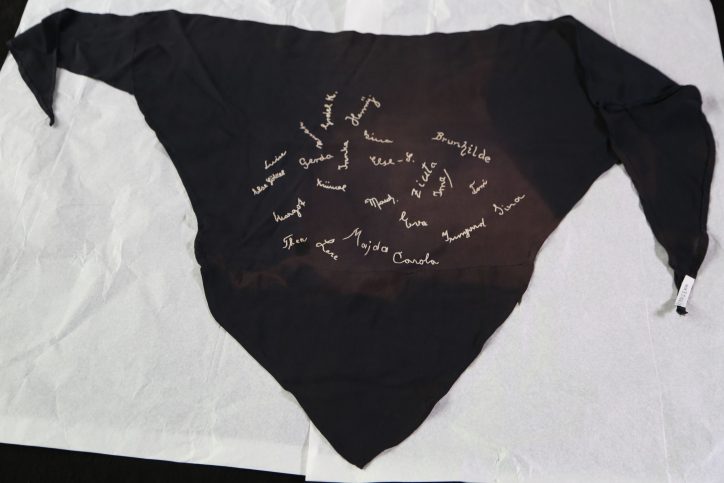

Ein ganz besonderes Erinnerungsstück aus der Zeit in Ravensbrück existiert auch heute noch. Erna de Vries wollte sich später noch an die Menschen im Arbeitslager erinnern, die sie lieb gewonnen hatte, an Kontakte und Freundschaften, die über Auschwitz hinaus gehen. Damals mussten sie Zwangsarbeit für Siemens leisten. Aus einer Lappenkiste nahm sie ein dunkelblaues Tuch heraus, auf dem alle Freunde mit ihren Namen unterschrieben. Auch Esther ist auf diesem Tuch verewigt. Unter dem Namen „Krümel“. Das Tuch übergab sie an die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.

Der Prozess

Über 70 Jahre mussten vergehen, bis die Täter angeklagt wurden. Im Februar 2016 sagte Erna de Vries als Nebenklägerin im Detmolder Auschwitz-Prozess aus. Der frühere SS-Wachmann Reinhold Hannig wurde wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 170.000 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein Erfolg für die beiden Auschwitz Überlebenden. Denn die letzten Jahrzehnte wurde die Justiz wegen Versagens häufig stark kritisiert. Zu lange habe sie darauf gewartet, die NS-Täter vor Gericht zu stellen. So sind von über 7.000 SS-Männern in Auschwitz nicht einmal 50 verurteilt worden. Christine Siegrot, Anwältin der Nebenklage im Detmolder Prozess, ist entsetzt über die juristische Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland. Der unbedingte Wille, Auschwitz-Prozesse nicht zu führen, sei weit verbreitet, kommentiert sie. Schlagworte wie Zynik, Kälte und Misslingen fallen. Der Detmolder Prozess sei jedoch gut verlaufen.

Weitere Gäste am Mittwoch waren Peggy Parnass, Gerichtsreporterin und Autorin, Antje Kosemund, Mitglied des Auschwitz-Komitees, und Norma van der Walde, Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-Bda). Sie alle haben ihre persönlichen Geschichten in Bezug auf den Holocaust geteilt. Deutlich wird, wie wichtig für die Opfer des Naziregimes eine juritische Aufarbeitung des damaligen Geschehens ist. Alle Anwesenden sind stark von dieser Zeit geprägt und sich einig: Nie wieder Faschismus!

„Alle zusammen!“

Besorgt sind Erna de Vries und Esther Bejarano über das derzeitige politische Klima in Deutschland. Brennende Flüchtlingsheime, Anschläge auf Moscheen, der große Zuspruch für rechtspopulistische Bewegungen wie Pegida und der Wahlerfolg der AFD gehen nicht spurlos an den beiden Frauen vorbei. Angesichts dessen sei es umso wichtiger, dass alle Antifaschisten zusammenhalten, unabhängig davon, welcher Partei sie angehören.

„Die Jugend soll und muss wissen, was damals geschah, damit sich so etwas niemals wiederholen kann“, sagt Esther Bejarano. Seit Jahren sprechen sie öffentlich in Bildungseinrichtungen und auf anderen Veranstaltungen, um junge Leute zu mobilisieren und aufzuklären. Und ein Ende ist nicht in Sicht. „Ich werde so lange sprechen, bis es keine Nazis mehr gibt“, betont Bejarano. Ein lachendes Klatschen tönt durch den Raum. Utopisch ist diese Aussage, im gleichen Maße jedoch wünschenswert. Und ihre sich selbst aufgetragene Mission bedeutsam, denn es gibt nichts zum Schweigen. Nichts zum Vergessen.

Weitere Veranstaltungen in Rahmen von „Gegen das Vergessen“: „Das Vergangene ist noch nicht einmal vergangen. Es gibt Bilder, Erinnerungen und Fragen, die verjähren nicht.“ im Hörsaal des Fachbereichs Sozialökonomie, Universität Hamburg, Von-Melle-Park 9 am 3. Nobember um 19:30 Uhr. Im Anschluss wird das Konzert „La Vita Continua“ von Esther Bejarano veranstaltet. Zusätzlich ist jeder herzlich zur Mahnwache auf dem Joseph-Carlebach-Platz am 9. November um 15:30 Uhr eingeladen.