Eimsbüttel meine Perle

Eimsbüttel hinterlässt einen Abdruck in seinen Bewohnern – früher wie heute. Vater und Tochter erzählen von ihren Eindrücken – mit mehr als drei Jahrzehnten Zeitunterschied. Ein Viertel, eine Wohnung, zwei Generationen. Von Wolfgang & Catharina Rudschies

Von Catharina RudschiesVater: 1984 – bei der Jahreszahl fällt mir zuerst der Roman von George Orwell ein. 1984 war für mich aber auch das Jahr, in dem ich nach Eimsbüttel zog. Vom Image her „Arbeiter“-Stadtteil wie Altona, Standort von Beiersdorf, zentrums- und uninah, Altbau mit Stuck, aber eben kein Reiche-Leute-Viertel wie das angrenzende Eppendorf. Eher ein bisschen muffig.

Aber es roch damals nach Umbruch. Nach Aufbruch. Nach einer potentiell glorreichen Zukunft. Wenn alles gut läuft. Wenn die Politik, die Unternehmen, die Einwohner alles richtig machen. Die Idee fand ich großartig. Ohne es damals so formuliert zu haben: Ich wollte wohl irgendwie ein Teil dieser Entwicklung sein.

»Irgendwie wusste ich schon damals: Eines Tages lande ich in dieser wunderschönen Stadt«

Tochter: Es war 2015, als ich das erste Mal die Wohnung betrat. Viel war mir über sie erzählt worden: Wie sie aussieht, welche Geschichten sich in ihr zugetragen haben, wie die Zeit in ihr wieder ein Ende nahm, als ich geboren wurde. Nun ging ich das erste Mal selbst durch die Zimmer. Den langen Flur hinunter zur Küche und dem nachträglich eingebauten Bad. In den Jugendstil-Wohnungen, erbaut um 1900, gab es ursprünglich nur eine Toilette, kein Bad.

Nach vier Jahren im Ausland ist der Einzug in diese Wohnung für mich ein Neuanfang, aber auch ein Nachhausekommen. Obwohl ich hier noch nie gelebt hatte, kannte ich Hamburg und Eimsbüttel gut – von Besuchen während meiner Kindheit, von Praktika in den Semesterferien. Irgendwie wusste ich schon damals: Eines Tages lande ich in dieser wunderschönen Stadt.

Vater: Als ich in die Wohnung einzog, bestanden zwei der Innentüren aus Ziehharmonika-Kunststoff. Die schönen, massiven Holztüren von 1899, so alt ist das Haus, tauchten auf, als der Dachboden zu Wohnungen ausgebaut werden sollte und die Abstellkammern von dort ins Souterrain umzogen. Das optische Zentrum der Wohnung bildete für mich die große Flügeltür als Verbindung der zwei zur Straße liegenden Räume.

Die Architektur mit den hohen Decken und dem Stuck wirkte auf mich erhaben und schön. So etwas kannte ich nur aus Filmen, die ich als Kind im Fernsehen gesehen hatte. Die Wohnung war von einer Immobilienfirma renoviert worden, die das ganze Haus in Eigentumswohnungen umwandelte, um sie Stück für Stück zu verkaufen. Es war die Zeit, als überall in Eimsbüttel große Mietshäuser aufgehübscht und parzelliert worden sind. Die alten Leute starben weg oder wurden verdrängt. Junge Mieter wie ich zogen ein.

»Viele der Geschäfte in den 80er Jahren wirkten, als lehnten sie sich gegen die Veränderung auf«

Tochter: Als Master-Studentin gehörte ich bei meinem Einzug nicht zu den typischen Durchschnittsmietern einer Altbauwohnung in Eimsbüttel. Im Viertel leben heute eher gutverdienende Menschen, die sich in hippen Cafés, Bars und Restaurants die Zeit vertreiben. Sie trinken Matcha-Tee oder abends einen Gin Basil. Ich hingegen kaufte in den ersten Sommern noch Weißwein im Tetrapack – für 1,99 Euro den Liter. Von den Tetrapack-Zeiten habe ich mich verabschiedet. Trotzdem versuche ich ab und zu, dem schicken Eimsbüttel aus dem Weg zu gehen. An ein paar Ecken sieht man glücklicherweise noch das „alte“ Eimsbüttel: Läden mit verblichenen Gardinen, der Karstadt-„Bunker“ und rustikale Kneipen… Ich mag diesen Mix.

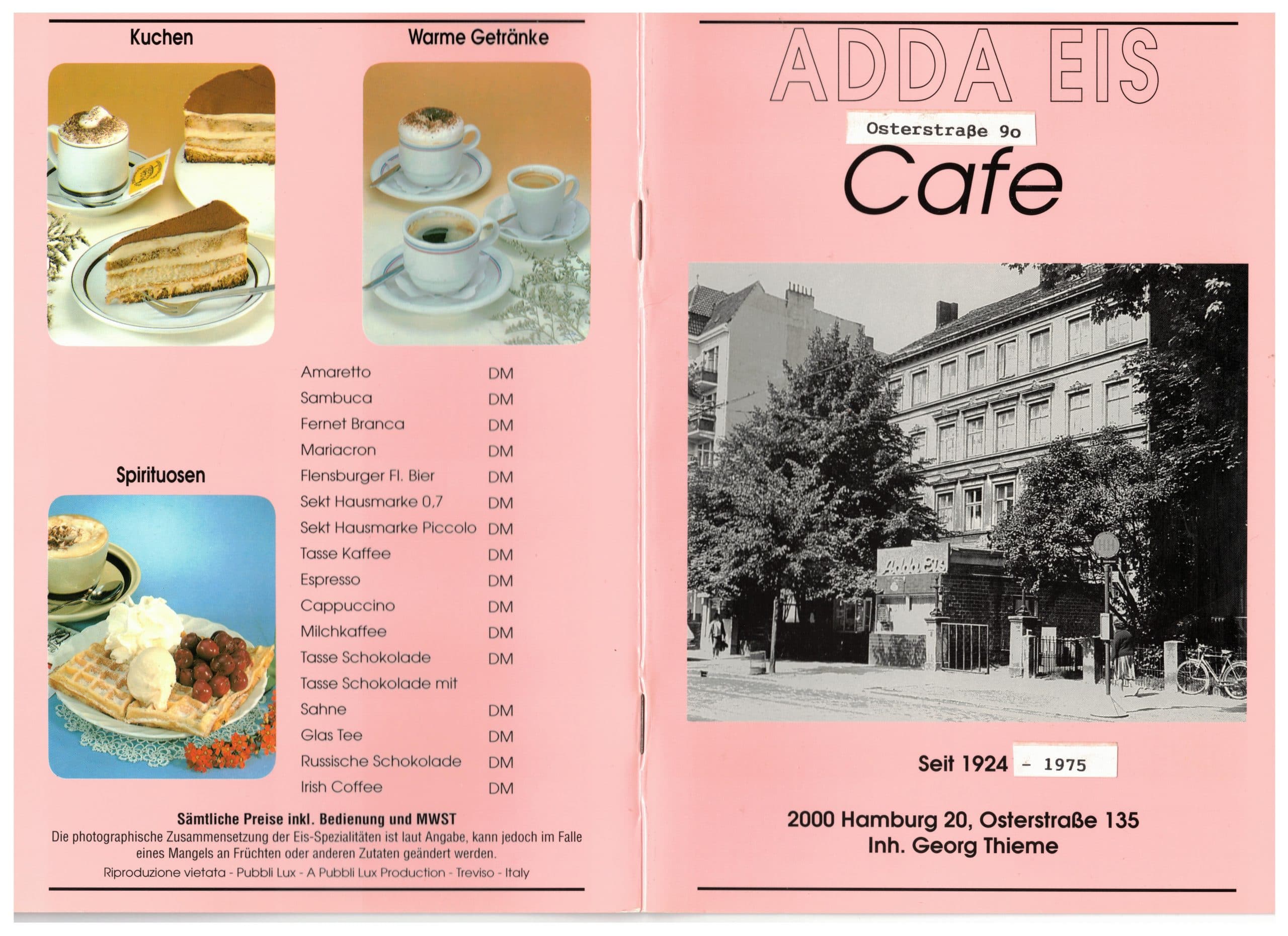

Vater: Viele der Geschäfte in den 80er Jahren wirkten, als lehnten sie sich gegen die Veränderung auf, die in der Luft lag. Schlachter, Tapeten- und Bekleidungsgeschäfte mit nicht mehr zeitgemäßem Ambiente, manchmal auch mit solchem Warenangebot. Toll war der Blumenhändler gegenüber von Karstadt. Der improvisiert wirkende Straßenverkauf hatte Charme – und die hübschesten kleinen Sträuße. Ob der kleine Laden immer noch da ist? In der Eisdiele Adda Eis bettelte unsere erste Tochter, die 1989 geboren wurde, gern um eine Kugel Eis. Am liebsten mochte sie Zitrone oder „schwarzer Teller“ (Stracciatella), wie sie zu brabbeln pflegte. Mit unserem Eis sind wir dann in den Unnapark nebenan auf den Spielplatz gegangen. Dort trafen wir uns auch gelegentlich mit dem Spielkameraden Lukas, der zwei Häuser neben uns wohnte. Zu Laura fuhren wir mit der U2 und U3 ins mondäne Eppendorf. Von Kinderkrippen oder Kitas ahnte man damals noch nichts.

Tochter: Ich schlendere oft die Osterstraße hinunter und mache einen kleinen Einkaufsbummel. Selbst in den fünf Jahren, die ich nun hier lebe, hat sich das Viertel schon wieder verändert. Etliche Geschäfte mussten aufgrund nicht verlängerter Mietverträge schließen oder haben selbst aufgegeben. Darunter auch Adda Eis. Stattdessen wurden Yoga-Cafés, Läden für nachhaltige Mode, Unverpacktläden und etliche Friseurgeschäfte eröffnet. Das Viertel ist jung und lebendig. Vor allem junge Familien sieht man auf den Straßen, in den Parks und auf den Spielplätzen. Bei schönem Wetter füllen sich sofort die Tische und Bürgersteige vor den Lokalen der Osterstraße. Dann riecht es nach Essen der verschiedensten Küchen – italienisch, libanesisch, vietnamesisch – und der Stadtteil brummt.

»Man mag es hier bunt«

Vater: Es sind die vielen kleinen Ereignisse und Details, an die ich mich so gern erinnere. Der Gemüseladen Ecke Hellkamp, ich meine, der hieß schon damals Fruchthaus. Auf dem Wochenmarkt an der Grundstraße aßen wir jeden Samstag die beste Currywurst der Stadt. Auch an die launigen Partys in unserer kleinen Wohnung mit den engsten Freunden habe ich die besten Erinnerungen. Oder an unseren Nachbarn Andreas, der einem auch um ein Uhr nachts noch die Tür aufmachte, wenn man irgendetwas brauchte: sei es ein Bier oder „nur“ ein Gespräch, meistens beides.

Tochter: Ein Wochenende. Auf den Bänken in der Weinbar Vineyard rutschen die Gäste immer näher zusammen. Es ist voll wie immer. Ich blättere durch die Weinkarte, eine Seite nach der anderen. Wir ziehen weiter, landen im Frachtraum, Zeitraum und zum Schluss in einer von Eimsbüttels Institutionen – dem Zzzischer. In der Bar mischen sich alte Eichentheke mit Achtzigerjahre Tapete und Sechzigerjahre Sesseln. Die Polster sind durchgesessen, der Rauch hängt schwer in der Luft. Neben der Bar bewacht ein Plüschpapagei den Nussautomaten. Die Kneipe ist ein Beweis dafür, dass die Gentrifizierung Eimsbüttel noch nicht vollständig im Griff hat. Die Besucher sind so unterschiedlich wie die Musik, die aus den Lautsprechern tönt. Oldies, House, Rock, Pop… Man mag es hier bunt.

»Und dann der Kontrast, wenn man in die Eppendorfer Landstraße ging. Gleiche Stadt, andere Welt.«

Vater: Gegenüber von unserer Wohnung war eine Eckkneipe im Souterrain, die wenig einladend wirkte. Ich bin daher nur ein einziges Mal dort eingekehrt. Sozusagen aus Notwehr, weil die angesagten Lokale des „Bermuda-Dreiecks“, das Maybach, das Cafe Strauss und das La Paz, längst geschlossen hatten. In der Spelunke gegenüber bekam man auch werktags um zwei oder drei Uhr morgens noch einen Schnaps und ein Bier. Und dann war es trotzdem irgendwie ganz lustig. Zu unserem Stammlokal wurde das griechische Restaurant unten in der Osterstraße. Costas, der dort damals kellnerte, war uns wie vielen im Viertel sofort ans Herz gewachsen. Und dann der Kontrast, wenn man in die Eppendorfer Landstraße zum Einkaufen und Bummeln ging. Gleiche Stadt, andere Welt.

Tochter: Vor meinem Balkon hinter dem Haus steht ein riesiger Ahorn. Er ist der Mittelpunkt unseres Gemeinschaftsgartens. Wie es in Eimsbüttel so üblich ist, verbergen sich hinter den engen Häuserreihen stille, grüne Oasen, die einem das Gefühl geben, nicht in einer Großstadt zu sein. Generell ist der Stadtteil nicht so anonym und kalt, wie es von Großstädten oft angenommen wird. Mit den Nachbarn redet man regelmäßig, tauscht sich aus und achtet aufeinander. Einmal rief mich meine Nachbarin abends an, als ich nicht zu Hause war. Ich hatte wohl die Tür beim Gehen nicht richtig zugezogen, und sie wunderte sich über die offene Tür. Stets sind die Menschen freundlich und solidarisch. In Zeiten der Corona-Pandemie merkt man das noch einmal mehr. Beim Schreiben dieses Textes höre ich draußen Musik und gelegentliches Klatschen: Um die Ecke gibt ein junger Mann von seinem Balkon aus mit Gitarre und Gesang ein kleines Konzert.