Gegen 17 Uhr, etwas Sonne

Mit Anfang 20 zogen die Kuschmanns in die Schwenckestraße, als es in Eimsbüttel noch Kohlestaub, Ruinen und Krater gab. Ihr wehmütiger Blick auf den langsamen Wandel des Viertels.

Von GastManchmal habe ich heute noch diesen Geruch in der Nase: ein wenig muffig, etwas feucht und kalt, etwas staubig. Als wir 1972 in unsere Wohnung in der Schwenckestraße zogen, hing dieser Geruch überall, wenn wir durch die Straßen unseres Viertels gingen. Das Viertel war alles andere als vornehm, die Straßen waren eng. Sonne gab es nur in den oberen Etagen. Viele Straßenzüge hatten keine Vorgärten und im Parterre waren oft Läden.

In der Schwenckestraße allerdings gab es Bäume, die die Steinwüste auflockerten. Altbauwohnungen waren in den Jahren nach 1945 dem Verfall preisgegeben. Sie galten als lästiger Altbestand, waren zu groß, hatten kaum Sanitärausstattung, die Fenster waren einfach verglast und mit einem wackeligen Riegel verschlossen. Weil viele die hohen Heizkosten fürchteten, waren die hohen Decken oft heruntergezogen, der Stuck wurde von Rigipsplatten verborgen, die Holzfußböden waren mit Linoleum oder Teppichboden beklebt. Am liebsten hätte man alles abgerissen und eine schöne neue Stadt gebaut.

Die erste Wohnung

Wir bezogen in der Schwenckestraße im Parterre eine umgewandelte Ladenwohnung, einen ehemaligen Frisiersalon. Die Ausstattung war spartanisch, der einzige Luxus waren eine Toilette und eine Abstellkammer. Für eine Heizung und Warmwasser mussten wir selbst sorgen.

Wir kauften uns Heizradiatoren, die wir in unsere Nähe rollten, und hatten es gemütlich warm, allerdings auch eine horrende Stromrechnung.

Unsere Wohnung hatte kaum natürliches Licht. Im Haus gegenüber gab es eine ausgebombte Freifläche mit einem Kohlenhof. Durch diese Baulücke schien im Sommer nachmittags gegen 17 Uhr etwas Sonne. Nebenan war eine Schule. Die Straße war wenig befahren und wir konnten vor dem eigenen Wohnzimmerfenster parken. Was bei Reisen sehr praktisch war, denn wir brauchten die Koffer nur aus dem fast bodentiefen Wohnzimmerfenster heraus gleich in den Kofferraum packen.

Wir waren Anfang 20, als wir einzogen, und das Experimentieren mit dem Wohnen und dem Leben stand für uns im Vordergrund. Dafür war Eimsbüttel damals genau der richtige Stadtteil: Die Bevölkerungsstruktur war noch deutlich von den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges geprägt, in vielen Wohnungen lebten alleinstehende ältere Frauen und Männer, oft hatten sie ihre Kindheit bereits in den Wohnungen verbracht und waren „übriggeblieben“. Auch einzelne junge Familien, denen man deutlich anmerkte, dass sie weder Geld noch Chancen hatten, gehörten zu unseren Nachbarn.

Bei Regen verstopfte der eingespülte Kohlenstaub das Siel

Im Nachbarhaus wohnte im Parterre ein vom Alter gebeugtes Ehepaar mit dem verwitweten Bruder des Ehemanns in einer Dreier-WG – die erste WG in Hamburg, über sie wurde sogar in der Zeitung berichtet. Mit ihnen teilten wir den kleinen Hinterhof. Dieser sollte für uns eigentlich eine Terrasse sein, aber unser Traum ließ sich nicht realisieren, denn die Nachbarn lagerten dort auf ihrer Hälfte die Kohle. Bei Regen verstopfte der eingespülte Kohlenstaub regelmäßig das Siel und wir mussten Wache halten, damit uns das Wasser nicht in die Küche lief.

Die Autorin Marlies Kuschmann lebte über 20 Jahre mit ihrem Mann, dem Fotografen Hans-Ole Kuschmann, in Eimsbüttel. Sie, für das Sozialpädagogik-Studium aus Salzgitter nach Hamburg gezogen, arbeitete später in verschiedenen Verlagen. Er, geborener Hamburger, aufgewachsen in Lokstedt, machte seine Fotografen-Ausbildung in dem Foto-Fachbetrieb „Rotermund“. Dort, wo später das „Vesper“ war und heute das Restaurant „Herzstück“ zuhause ist.

1996 zieht es die beiden raus nach Bienenbüttel, wo sie bis heute leben. Von dort werfen sie einen Blick zurück: auf das Eimsbüttel der Siebziger bis Neunziger – und seinen Wandel bis heute.

Auch wenn unser Wohnen nur wenig Komfort hatte: Die Umgebung war einfach toll. Es gab im Nebenhaus einen kleinen Gemüseladen, gleich an der Ecke war eine Drogerie, im Bunker Heußweg/Stellinger Weg – an dieser Stelle befindet sich heute die Karl-Schneider-Passage – war ein Blumenladen. In den Nebenstraßen gab es sowieso alles – bis hin zu dem weit über Eimsbüttel hinaus berühmten Fischgeschäft von Käthe und Julia Schlüter.

Nah am Nachkriegsdeutschland

Wir mussten nicht einmal die 50 Meter bis zur Osterstraße weitergehen. Die Bier-Kneipen hatten Astra, Holsten oder Ratsherren, Buletten, Soleier und manchmal „Rundstück warm“ – ein aufgeschnittenes Brötchen mit einer Scheibe Schweinebraten und heißer, brauner Instant-Bratensoße.

Wein gab es nur „rot“ (oft sauer) oder „weiß“ (oft süß). Alles war etwas muffig, braun und abgenutzt. Aber auch gemütlich, menschlich und ungezwungen. Erst aus heutiger Sicht wird klar, wie dicht wir noch dran waren am Nachkriegsdeutschland und am Althergebrachten.

Es wurde langsam bunt im Viertel

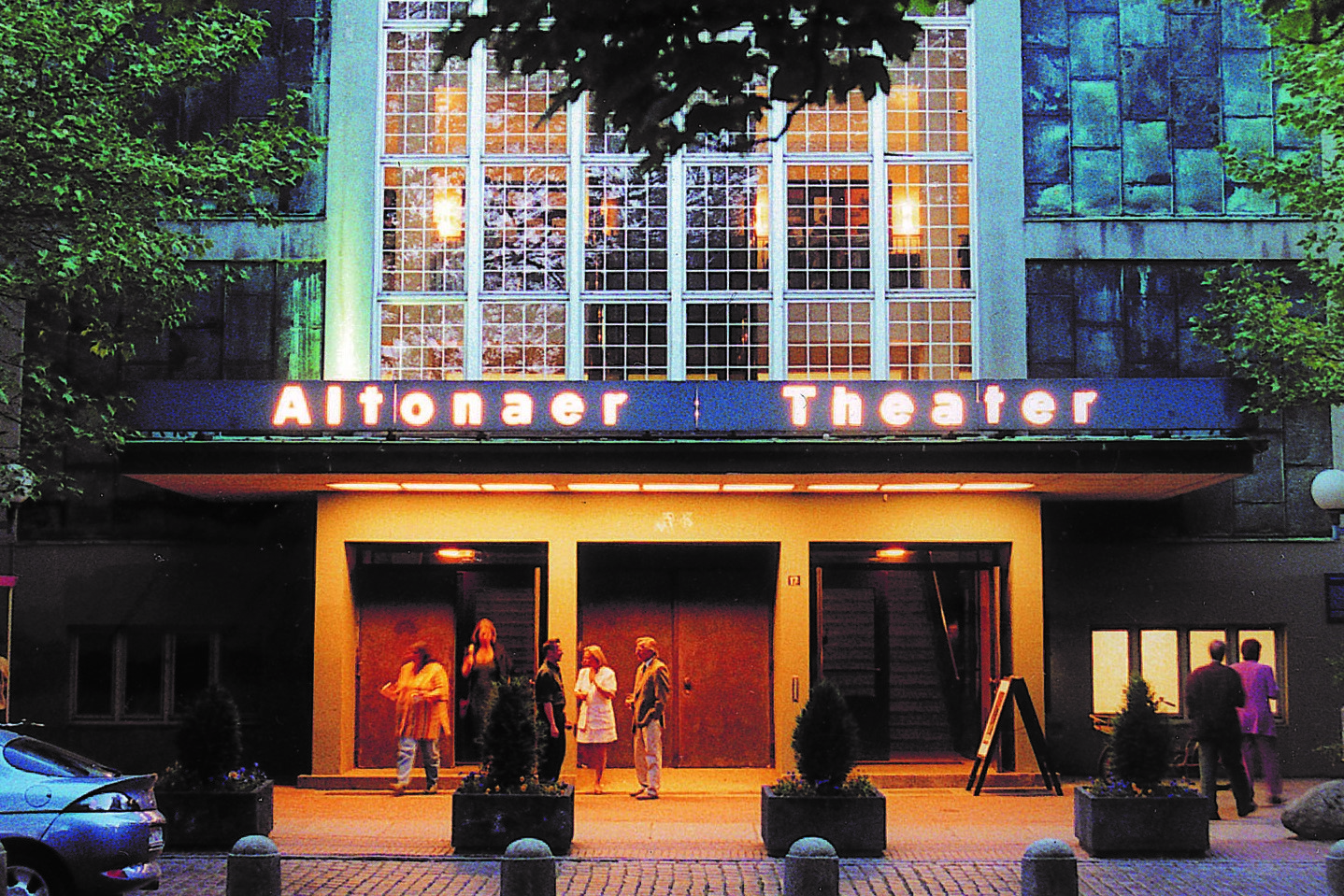

Das Leben in der Stadt fand drinnen statt. Kein Vergleich zu heute. Draußen sitzen war nicht möglich, man wollte nicht „gesehen“ werden. Das war damals noch verwerflich. In den Parks gab es „Rasen betreten verboten”-Schilder. Wenige Restaurants, mal ein Grieche oder eine „alternative“ Kneipe lockten die jüngere Kundschaft an, meist Studentinnen und Studenten. Diese kamen oft, genau wie wir, aus den sozialwissenschaftlichen Bereichen: Soziologie, Politik, Lehramt und Sozialpädagogik waren in Eimsbüttel zuhause. Man traf sich im „Meisenfrei“ oder im „Vogelfrey“, auch „La Paz“ gehörte zu den allerersten dieser neuen, anderen Lokale. Und natürlich das „Sweet Virginia“, ein Eiscafé mit Ausstellungen und Lesungen. Die Ladenfront war knallblau. Es wurde langsam bunt im Viertel.

Wir waren ein wenig stolz darauf, nicht in den großbürgerlichen Straßen von Harvestehude oder Eppendorf zu leben, sondern in unserem überschaubaren, heimeligen Stadtteil, der zudem bekannt dafür war, einst ein „roter Stadtteil“ gewesen zu sein. Unser Großvater, Gewerkschafter und SPD-Mitglied der alten Schule, konnte uns allerhand Geschichten von gescheiterten Aufmärschen der Nazis in Eimsbüttel erzählen.

Entscheidende Meter nach oben

Unsere Wohnung in der Schwenckestraße hatte jedes Jahr einen neuen Look. Wir probierten jede verrückte Idee aus oder konnten uns auch mal etwas leisten. Eine transportable Komplettdusche zum Beispiel, die wir bei „Quelle“ kauften und in der Küche aufstellten. Wasserschlauch und Stromleitung anschließen, 20 Minuten warten, bis das Wasser aufgeheizt war – das war echter Luxus für uns. Später hatten wir sogar eine Küchenzeile.

1977, nach fünf Jahren im Schatten, zogen wir in die Sillemstraße. Nur wenige hundert Meter weiter, aber entscheidende Meter nach oben. Ab jetzt hatten wir einen Balkon in Südwestlage und viel Licht, Sonne von vormittags bis zum Sonnenuntergang. Auch diese Wohnung war vernachlässigt, hatte zugige Fenster, eine schreckliche Tapete in der Küche, verkleisterten Stuck, mit Holzplatten verkleidete Türen. Aber sie hatte viel Potenzial und schön geschnittene Räume. Wir konnten kaum glauben, dass wir den Zuschlag bekamen, denn wir waren beim Besichtigungstermin ganz mutlos, als wir die Warteschlange sahen, die bis auf die Straße reichte. Letztlich gab die Schilderung unseres ewig überlaufenden Hinterhofes und des in die Küche fließenden Kohlewassers beim Makler den Ausschlag.

Plötzlich waren wieder herrliche Seerosen zu sehen

Über die Jahre wurde die Wohnung zu einem kleinen Schmuckstück. Wir schleiften die Böden ab, brachten sie wieder zum Glänzen. Wir entfernten die Platten von den Türen – dahinter zeigten sich schöne Kassetten. Der Stuck verlor seine jahrzehntealten Farbschichten und plötzlich waren wieder herrliche Seerosen zu sehen. Bald stattete der Vermieter das Haus mit neuen Fenstern aus. Der Balkon erhielt eine Doppeltür und damit hatten wir ein herrliches Sommerzimmer: nur ein Schritt, und wir waren an der frischen Luft. Gegenüber der kleine Park mit der Apostelkirche – die zwei Monate nach unserem Einzug lichterloh brannte. Und ein Bunker, der sich gnädig hinter Pappeln versteckte.

In dieser neuen Wohnung erhielt unsere Liebe zu Eimsbüttel den richtigen Anstoß. Nun hatten wir unser Zuhause im Stadtteil gefunden und wurden zu überzeugten Eimsbüttelern. In den kleinen Läden und Geschäften ging nichts ohne persönliche Ansprache. Die Nachbarschaft war, in all dem Wandel über 20 Jahre hinweg, immer fürsorglich und freundschaftlich.

Zu eng

Der erste alternative Kindergarten, die erste alternative Buchhandlung, die erste Jeans-Boutique, das erste Wollgeschäft: Eimsbüttel öffnete sich für Neues.

Zu Beginn der 1990er Jahre aber schlich sich leichtes Unbehagen bei uns ein. Es wurde enger im Stadtteil, zu eng. Der Parkraum wurde knapp. Zu viele kleine Läden verschwanden und mit ihnen die Menschen, die so wichtig waren und den Stadtteil so lebenswert machten. 1996 machten wir einen klaren Schnitt, verließen unsere Traumwohnung und zogen aufs Land.

Für diese Menschen ist der Stadtteil nicht mehr gemacht

Wir haben allerdings nie die Verbindung zu Eimsbüttel aufgegeben und waren weitere 20 Jahre für den Job täglich in Hamburg. Es ist aufgeräumter heute, die Hausfassaden glänzen, die Schmuddelecken sind weg. Aber zu viele Baulücken sind geschlossen worden. Auch dort, wo gar keine waren.

Die Vielfalt hat nur bedingt zugenommen. Die bunte Mischung von Läden, kleinen Eckkneipen und Boutiquen ist verloren, stattdessen säumt eine große Zahl von Restaurants die Osterstraße. Das Angebot ist zwar exzellent, aber wir sehen überall nur eine homogene Alters- und Einkommensstruktur. Die Mieten sind viel zu hoch für eine anregende Vielfalt und für kleinere Existenzen.

Viele Menschen, die mit ihrer persönlichen Note Eimsbüttels Flair ausmachten, sind aus dem Stadtbild verschwunden. Für sie gibt es im verdichteten Stadtteil keinen Platz mehr. Der kleine Getränkehandel im Hellkamp, die Gemüseläden an jeder Ecke, Zeitschriften und Lotto, Spielzeug, Möbel und Schmuck: jedes dieser Geschäfte sicherte einer Familie den Lebensunterhalt. Für diese Menschen ist der Stadtteil nicht mehr gemacht.

Text: Marlies Kuschmann