Bunker in Eimsbüttel: Hinter dicken Mauern und unter grünen Hügeln

Eimsbüttel besitzt zahlreiche Bunker und Schutzräume. Viele sind nicht mehr zugänglich oder wurden abgerissen. Einige haben überlebt. Wir haben drei besucht.

Von Christiane TauerEin Hinterhof zwischen Eichen- und Osterstraße. Fünf Meter unter der Erde.

Bei einem Bombenangriff würde die Marmelade wohl zerschellen. Klaus Cieplik tritt durch die Bunkertür. Kühle Luft schlägt ihm entgegen. Sie legt sich wie ein Film auf die Haut und dringt tief in die Lunge. Ein Modergeruch mischt sich dazu. Eine Lüftung gibt es nicht. Im Regal an der Wand stehen Gläser mit Marmelade, Weinflaschen und Speiseöl. Elf Grad im Sommer, sieben im Winter – ideale Voraussetzungen für die Lagerung.

An Marmelade hat vor 80 Jahren niemand gedacht. Als der unterirdische Schutzraum 1941 oder 1942 errichtet wurde, ging es ums Überleben. Vier etwa 20 Meter lange Betonröhren sollten der Nachbarschaft Schutz bieten vor Granatsplittern, Feuer, Gasangriffen oder Verschüttung. „Röhrenbunker“ werden solche Schutzräume genannt, dabei sind es genau genommen gar keine Bunker. In Notfällen hätten sie einem Bombenangriff nicht standgehalten. Die Betonwände sind mit 60 bis 80 Zentimetern viel zu dünn.

1.300 Bunker und Schutzräume hat der Verein Hamburger Unterwelten e.V. für die ganze Stadt gezählt. Etwa die Hälfte sei heute noch erhalten. Die Geschichtswerkstatt Eimsbüttel bietet regelmäßig Rundgänge zu den Schutzanlagen an. Die meisten entstanden ab 1940, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wie viele Anlagen es allein in Eimsbüttel gab oder noch gibt, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Der Großteil der Bunker wurde laut Hamburger Unterwelten in den Arbeitervierteln gebaut. Um die Arbeiter zu schützen und die Kriegsproduktion nicht zu gefährden. Und ein Arbeiterviertel, das war Eimsbüttel damals.

Viele Bunker sind mittlerweile aus dem Straßenbild des Stadtteils verschwunden. Der Bunker an der Methfesselstraße/Ecke Langenfelder Damm etwa, der an der Ecke Sartoriusstraße und Müggenkampstraße oder an der Ecke Henriettenstraße und Schulweg. Sie haben Platz für neue Wohngebäude gemacht. Die unterirdischen Schutzräume hingegen finden sich noch heute in unzähligen Hinterhöfen als versteckte Zeugnisse der Vergangenheit. Im Heußweg, in der Lutterothstraße oder eben in der Eichenstraße wie bei Klaus Cieplik. Die Nachbarschaft nimmt die Röhren oft nur als begrünte Hügel wahr. Als Schutthaufen, der über die Jahre von Schlingpflanzen überwuchert wurde. Dass dort unten im Zweiten Weltkrieg Frauen mit kleinen Kindern um ihr Leben bangten, während draußen Fliegeralarm war, weiß kaum jemand.

Klaus Cieplik hat sich über „seinen“ Röhrenbunker informiert. Toiletten und Strom hätten die Menschen dort nutzen können, erzählt der 80-Jährige und drückt auf den Lichtschalter, der heute noch im vorderen Teil des Kellers für Licht sorgt. In den hinteren Bereich kann er nur mit Taschenlampe gehen. An den Wänden standen damals Sitzbänke, sagt er. Oben sind sechs Lüftungstürme, die heute von Efeu umrankt sind und keine Funktion mehr haben. „Vor Jahrzehnten soll hier einmal eine Champignonzucht gewesen sein“, sagt Cieplik. Direkt nach dem Krieg, als viele Häuser durch Kriegsschäden unbewohnbar waren, lebten sogar Menschen in den unterirdischen Räumen. Hauptsache ein Dach über dem Kopf.

Irgendwann geriet der Schutzraum in Vergessenheit. Als Cieplik und seine Frau vor 45 Jahren in ihre Erdgeschosswohnung zogen, waren die Röhren im Hinterhof unzugänglich. Erst vor etwa 20 Jahren ließ der Eigentümer des Hauses die Röhren öffnen, als er das Dachgeschoss ausbaute und der Dachboden als Lagerfläche wegfiel. Seither werden die Röhren als Abstellraum genutzt. Die hügelige Fläche oberhalb der Röhren hat Ciepliks Frau Gerda über die Jahre in ein grünes Paradies verwandelt. Eine bunte Blütenpracht hat die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte einfach verschluckt.

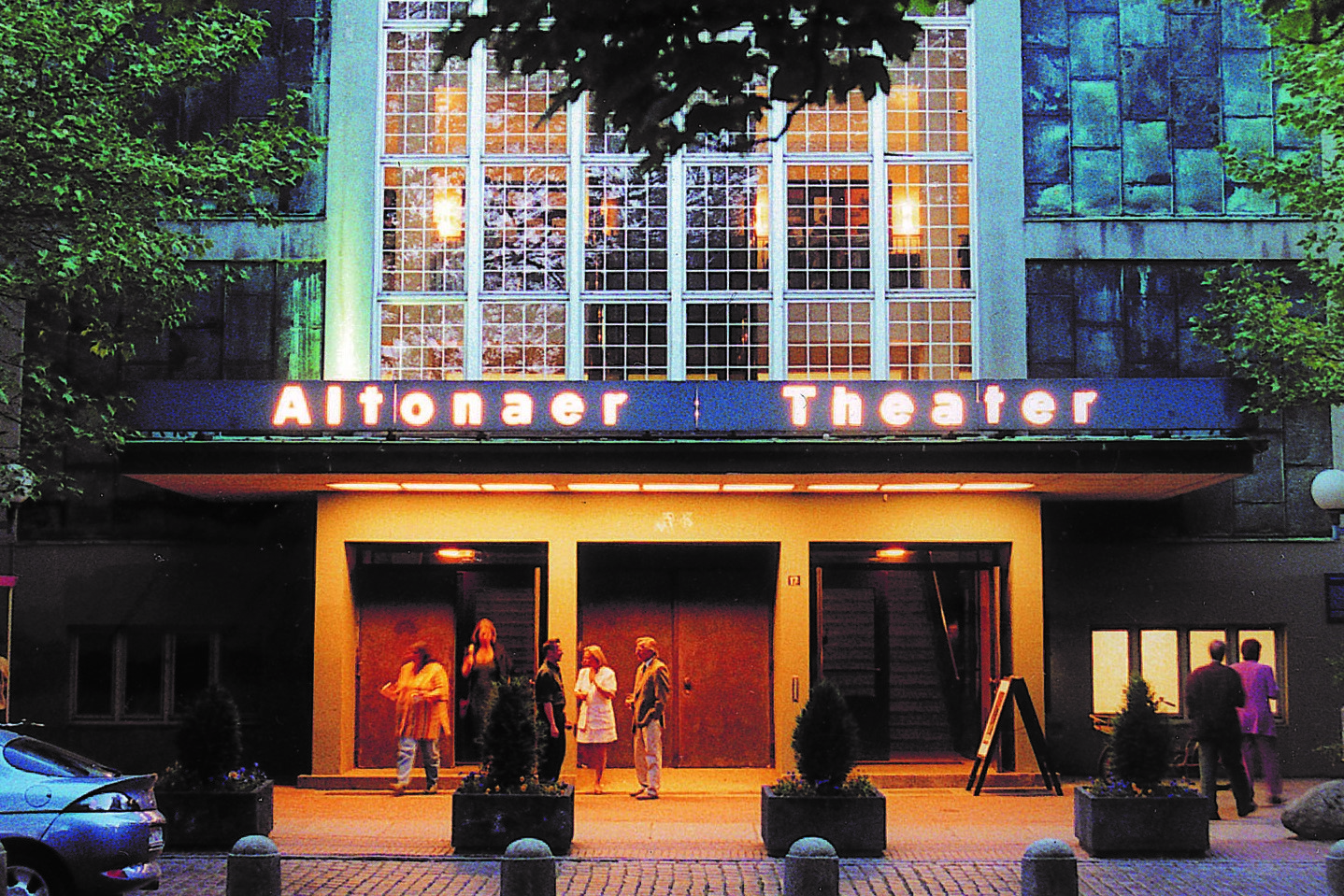

Heußweg, Ecke Unnastraße. In 22 Metern Höhe.

Auch bei Andreas Wutz ist das der Fall. Nur: Der magische Wald aus Pflanzen und bunten Pilzen, der seit Kurzem seinen Hochbunker schmückt, ist nicht echt. Graffitikünstler hatten angefragt und den 69-Jährigen von ihrem Konzept für die Bunkerwand überzeugt. Ein bewohnter Bunker in Privatbesitz? Wutz ist gewohnt, dass das Aufmerksamkeit erregt. Dabei hat er die Immobilie 1998 ganz regulär über eine Versteigerung aus öffentlicher Hand erworben. Den Kaufpreis nennt er lieber nicht öffentlich. Zu viel Neid.

Wutz ist vorsichtiger geworden. Die großen Titelgeschichten in der Zeitung, die es von ihm in den Jahren nach dem Kauf gab, würde er heute so nicht mehr machen. Deshalb lieber kein Foto von ihm selbst, nur vom Gebäude, sagt er. Zwei neue Stockwerke hat er auf die vier Stockwerke des Bunkers setzen lassen. Ganz oben wohnt er – und genießt aus 22 Metern Höhe den Blick über die Dächer seines Eimsbüttels.

In den Stockwerken unter dem Neubau befinden sich 35 Lagerräume, die er vermietet. Im Erdgeschoss hat seine ehemalige Firma „Elektro Wutz“ ihren Sitz. Diese Firma war es auch, die ihn auf die Idee brachte, den Bunker zu kaufen. „Unser Laden war früher 100 Meter den Heußweg runter und nur 63 Quadratmeter groß“, erzählt er. Lagerfläche mussten sie zusätzlich anmieten, und zwar im Bunker. Dieser hieß damals noch Beiersdorf-Bunker, weil Beiersdorf das Erdgeschoss mietete. Als der Bunker versteigert wurde, schlug Wutz zu. Sonst hätte die Firma ja die Lagerfläche verloren.

Im Krieg konnten 1.300 Personen bei Fliegeralarm im Bunker Zuflucht finden. Die 1,10 Meter breiten Außenwände und die 1,40 Meter dicke Decke hielten den Bombenangriffen stand. Ein Treffer auf das Dach blieb ohne Folgen. Allerdings soll eine Detonation vor einem Lüftungsrohr eine Frau getötet haben. „Das hat man mir erzählt“, sagt Wutz und deutet auf einen Riss im Mauerwerk, der von einem der Bombentreffer stammt. Heute proben manchmal Musikgruppen in den Räumen, hinter den anderen Türen befinden sich Abstellflächen. Die Wohnräume in den zwei oberen Stockwerken will Wutz lieber nicht zeigen. Privat.

Ein Blickfang ist der mit Glas verkleidete Eingang am Heußweg, der einen Kontrast zum geschichtsträchtigen Bauwerk bildet. „Das war bisher immer das Highlight des Bunkers.“ Das Graffiti an der Unnastraße könnte der Glasfront aber bald den Rang ablaufen, vermutet er.

Sein persönliches Highlight ist noch etwas anderes. Es ist der kleine, eingebaute Ausguck ganz oben rechts in Richtung Heußweg, wo die Hausnummer 112 an den Bunker grenzt. Wie der Sprungturm in einem Schwimmbad sieht die Stelle aus. Zugleich ist sie so versteckt, dass man sie von unten kaum wahrnimmt. Dort oben, in 22 Metern Höhe, steht der Hausherr morgens oft mit einer Tasse Kaffee und ist dem Himmel so nah wie kaum jemand im Viertel. „Höhenangst hab ich nicht“, sagt Wutz und lacht.

Grindelhof 89 b. Mit den Füßen im Wasser.

Statt hoch hinaus ging es für Dieter Roloff früher tief hinab. Vom Gittertor die Treppe hinunter in die Röhre. Er erinnert sich noch genau daran, wie kalt es damals war. „Ich saß am Eingang und habe fürchterlich gefroren.“ Mehr als 60 Jahre ist es her, dass der heute 79-Jährige an der linken Tür die Gäste einließ.

„Vati’s Tube Jazzclub“ hieß der unterirdische Schutzraum im Grindelhof 89 b. 1959 gegründet, war es einer der ersten Jazzclubs der Stadt – und Dieter Roloff war mittendrin. Erst als Gast, dann als Kassierer, bis er 1961 den Laden übernahm. Dass er damals erst 17 Jahre alt war: egal. „Ich wollte nicht, dass der Club schließt.“ Die Betreiber wollten aufhören, und Roloff war der Retter in der Not, der eine Hamburger Institution schuf, die es heute noch gibt. Den „Cotton Club“, wie „Vati’s Tube“ ab 1963 hieß.

Heute steht Roloff wieder an der linken Eingangstür. Im Gegensatz zu damals muss er aber nicht frieren. Die Sonne scheint an diesem Julitag, und er kann sogar die Ärmel seines Hemdes hochkrempeln. Ewig sei er nicht mehr hier gewesen, sagt er und blickt auf die Tür. Sie ist durch ein Vorhängeschloss gesichert. Eigentlich dachte er, die Räume seien noch zugänglich. Im anderen Teil des Bunkers war lange ein Schießclub. Doch seit etwa zehn Jahren stehen alle vier Röhren leer, berichtet ein zufällig vorbeikommender Anwohner.

Wann genau der Bunker entstand, weiß Roloff nicht. Er kann auch keine Geschichten aus dem Krieg erzählen, von Bombenangriffen und Sirenengeheul. Was er erzählen kann, sind Geschichten über die Anfänge des Jazz in Hamburg in zwei unterirdischen Röhren. Zum Beispiel die, dass die Gäste in einer Röhre auf alten Autosesseln saßen. Und dass die Musiker wegen des Wassers, das aus irgendeinem Grund einmal im Monat von unten hochkam, auf Mauersteinen standen, um keine nassen Füße zu bekommen. Die Gäste hatten dann halt Pech gehabt. Die Feuchtigkeit machte ihnen so sehr zu schaffen, dass sie regelmäßig das Klavier austauschen mussten. Es faulte ihnen unter den Händen weg.

„Das hat uns damals alles nicht gestört“, sagt Roloff. Auch nicht, dass immer wieder Funken aus den Stromleitungen sprühten. Oder man nach den Besuchen unfassbar stank – nach Schweiß, Moder und dem Petroleumofen, der im Winter nur leidlich für Wärme sorgte. „So hatte ich auf dem Rückweg in der U-Bahn immer einen Platz für mich.“

Der Jazzclub im Röhrenbunker war etwas Verruchtes, von dem die Eltern besser nichts erfuhren. Auf die Spitze trieb es Roloff, als er vor dem Eingang einen Strahler mit rotem Licht aufstellte. Den Nachbarn, die den Club bis dahin geduldet hatten, war das zu viel. Man könnte meinen, hier sei ein Bordell! Im Jahr 1965 überreichte der Vermieter Roloff die Kündigung. Das war’s mit Jazz im Grindelhof.

Der „Cotton Club“ aber blieb bestehen und wurde weit über Hamburg hinaus zum Inbegriff des alten Jazz – ausgesprochen wie „Jatz“. Nach mehreren Umzügen fand er 1971 am Alten Steinweg in der Neustadt seine Heimat. Bis heute. Roloff selbst ist erst vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen, zumindest fast. Denn er schaut wöchentlich im Club vorbei. Was soll man auch tun, wenn die große Liebe der Jazz ist?

Schutzräume in Hamburg

Mit dem Ende des Kalten Kriegs Anfang der 90er Jahre änderte sich die Bedrohungslage in Deutschland. 2007 beschlossen Bund und Länder, die Zivilschutzbindung für Bunker und Schutzräume aufzugeben. Die meist aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Objekte wurden verkauft, abgerissen oder umgebaut.

Auch in Eimsbüttel verschwanden zahlreiche Bunker. Einige Anlagen haben überlebt und werden als Wohn- oder Lagerräume genutzt. Sechs öffentliche Schutzräume gibt es noch in Eimsbüttel, teilt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit. Diese unterliegen formal noch der Zivilschutzbindung. Insgesamt hat Hamburg heute 33 öffentliche Schutzräume.

Im Zuge des Kriegs in der Ukraine hat der Bund die Bedrohungslage neu bewertet. Es gab eine Bestandsaufnahme aller verbliebenen Schutzanlagen. Sie wurden dahingehend geprüft, ob und mit welchem Aufwand eine Reaktivierung möglich wäre. Acht Anlagen wurden einer „vertieften technischen Untersuchung“ unterzogen, darunter ein Schutzraum in Hamburg. Wo genau dieser liegt, will die Bundesanstalt nicht sagen. Die Ergebnisse der Prüfung werden aktuell ausgewertet.

Lokal. Unabhängig. Eimsbüttel+

Du willst wissen, was in Deinem Bezirk wichtig ist? Mit Eimsbüttel+ behältst du den Überblick!

- Exklusiver Online-Content

- Artikel aus unserem Print-Magazin jederzeit online lesen

- Optional: das Magazin alle drei Monate per Post